返家之路

返家之路 (性別與歷史)

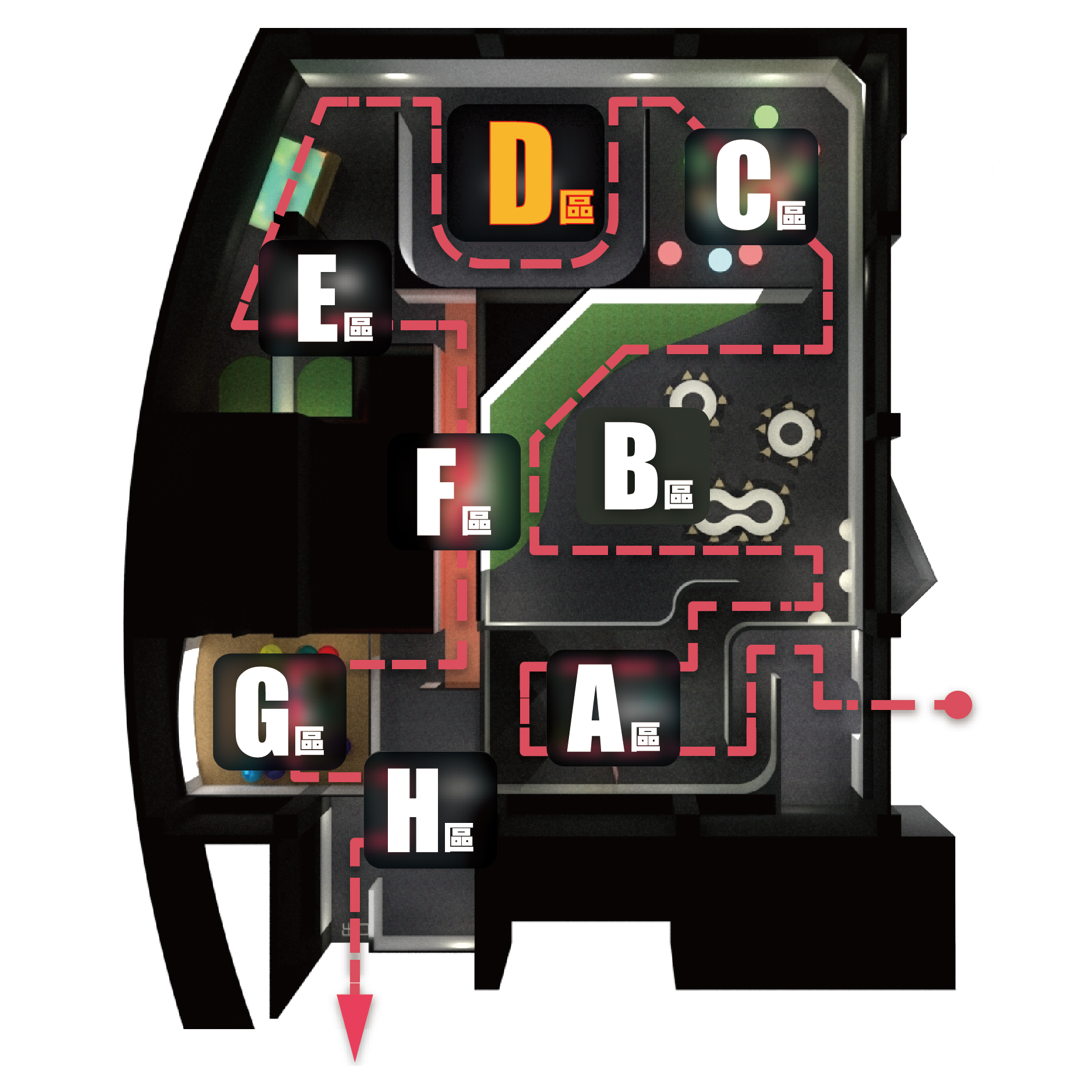

時間是一條崎嶇的路,串聯臺灣性別平等運動從萌芽至今的歷程。臺灣人民的「性別平權」意識領先亞洲,但是人權碩果並非天生如此,前人胼手胝足開拓前路,從「保護養女運動委員會」成立開始說起,一路雖艱辛,但我們始終勇敢地走在這條滿布荊棘卻步步踏實的返「家」之路。

D1 50年代-80年代

1951年,「臺灣省保護養女運動委員會」成立

1951年,當時因為臺灣經濟正在發展,貧富差距大,無力撫養孩子的父母會把家中女孩送給別人當「養女」。當時有部份不肖養父母虐待養女,或轉賣為娼的問題。

當時省議員呂錦花邀集婦運領袖和法律專家,推動「臺灣省保護養女運動委員會」成立,嘗試將保護養女法制化,是婦女權益保障法制化的先聲。

1984年,《優生保健法》實施

《婦女新知》是臺灣第一本女性主義雜誌。1982年由一群關心女性權益的人成立雜誌社闡揚理念。《婦女新知》內容關注當時婦女日常的切身議題,包括:職場上的性別不公平待遇與性騷擾問題、重新審視母親角色的扮演,檢討家庭主婦的托育問題。此外雜誌還設置法律專欄,提供女性們基本法律常識;也透過「讀者投書」專欄與讀者交流。

1989年,「男女工作平等法」草案聽證會,凸顯職場性別不平等問題

早期臺灣職場中,有所謂的「禁婚及禁孕」條款,女性如果結婚或懷孕就要自請離職,女性的工作權缺乏法令保障。

1987年婦女新知基金會聲援受此不平等條款的女性員工,凸顯職場上的性別不平等議題。1989年由尤美女律師成立草案研擬小組,完成民間版草案「男女工作平等法」並舉行聽證會。開啓日後實際立法施行的契機。

1982年,《婦女新知》雜誌正式發行

《婦女新知》是臺灣第一本女性主義雜誌。1982年由一群關心女性權益的人成立雜誌社闡揚理念。《婦女新知》內容關注當時婦女日常的切身議題,包括:職場上的性別不公平待遇與性騷擾問題、重新審視母親角色的扮演,檢討家庭主婦的托育問題。此外雜誌還設置法律專欄,提供女性們基本法律常識;也透過「讀者投書」專欄與讀者交流。

1988年,「華西街大遊行」,救援雛妓再出擊!

臺北萬華的華西街於1980年代即為著名的風化區,雛妓問題十分嚴重。當時即有許多民間團體開始從事雛妓救援工作。

1987年1月,三十幾個民間團體齊聚艋舺龍山寺和華西街,抗議政府就「販賣人口及原住民雛妓」問題處理不力。隔年民間團體再度於1988年1月9日走上街頭,即所謂「華西街大遊行」,又稱「救援雛妓再出擊」

D2 90年代

1992年,《就業服務法》實施,保障國民就業機會平等

經過許多人的努力,催生了《就業服務法》,這部法律明文規定保障國民就業機會平等,雇主不可以以「種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、容貌、五官、殘障或以往工會會員身分為由,予以歧視。」

是最早明文對性別的就業機會平等保障條文。

1996年,「彭婉如事件」促使社會大眾關注婦女人身安全

1996年11月,女權運動者彭婉如南下高雄爭取性別平等權益,晚間即在高雄遇害,是為著名的「彭婉如事件」。

此事件使「婦女人身安全」成為社會大眾關注的焦點。隨後婦女團體舉辦「女權火照夜路」大遊行,宣示「還我女人夜行權」。

在各方共識下,1996年底通過「性侵害犯罪防治法」。教育部也成立「兩性平等教育委員會」,研議訂定「兩性平等教育法」草案,也就是「性別平等教育法」之起源。

1997年,行政院成立任務編組「行政院婦女權益促進委員會」,推動婦女權益

1996年發生「彭婉如事件」與1997年「白曉燕慘案」,使社會各界更加注重婦女的人身安全,1997年成立了「行政院婦女權益促進委員會」(簡稱婦權會),開始推動婦女權益的工作。除了各種教育、勞動、健康政策的制定之外,又訂定中央各部會婦女權益工作重點分工表、婦女預算編列與檢視、參與並推動APEC性別議題。

1995年,《兒童及少年性交易防制條例》實施,「雛妓」問題正式法制化

臺灣早期「雛妓」問題複雜,除了經濟因素之外,還有黑道介入控制。雖然有民間團體持續救援工作,但更應從源頭解決。在許多人努力之下,最後於1995年實施《兒童及少年性交易防制條例》,建立通報制度,遏止買賣未成年少女賣淫的風氣,將解決「雛妓」問題正式法制化。

1996年,修正「民法親屬編」,保障女性對爭取子女監護權立足點平等

以往父母離婚時,母親無法在立足點平等之情形下爭取子女監護權。1996年「民法親屬編」修訂後,使父母雙方對於子女親權的行使不再以父權獨大,監護權歸屬以對子女最佳利益之標準為依歸。同時,離婚母親探視子女、與子女會面交往的權利也得到法律保障。

1997年,《性侵害犯罪防治法》實施

在過去,婦女在公共空間的安全不受重視,社會常將性侵害簡化為加害者與被害者間的個人問題。「彭婉如事件」發生後,加速立法進行,於1997年公布實施《性侵害犯罪防治法》。

除推行性侵害防治教育、完善被害人緊急救援、心理治療及法律扶助等防護政策。也保障性侵害受害人權益:如被害人身分資訊保護、被告或其辯護人不得詰問受害人性史等,對被害人的權益保障更為細膩。

1999年,《家庭暴力防治法》實施,臺灣成為亞洲第一個實行家暴法的國家

1996年發生「彭婉如事件」與1997年「白曉燕慘案」,使社會各界更加注重婦女的人身安全,1997年成立了「行政院婦女權益促進委員會」(簡稱婦權會),開始推動婦女權益的工作。除了各種教育、勞動、健康政策的制定之外,又訂定中央各部會婦女權益工作重點分工表、婦女預算編列與檢視、參與並推動APEC性別議題。

D3 千禧年代

2000年,葉永鋕事件促使社會對於校園中的性別平等問題更加重視

葉永鋕是屏東縣高樹鄉高樹國中三年級學生,因其陰柔的性別氣質遭到部分同學霸凌,因此害怕在下課時間使用廁所。2000年4月20日上午11點42分,葉永鋕在上課時提前離開教室去廁所,隨後被發現倒在血泊中,送醫後不治身亡。葉永鋕事件促使社會對於校園中的性別平等問題更加重視。知名歌手蔡依林的歌曲〈玫瑰少年〉傳達性別平等的理念,以葉永鋕的故事為創作背景,,為多元性別平權發聲。

2003年,《兒童及少年福利法》施行,兒少保護已由慈善救助,邁向維護保障兒少「權益」之路

1959 年,聯合國大會發表「兒童權利宣言」呼籲個人、家庭、團體、社會與國家均應致力促進兒童身心健全發展,謀求兒童正常生活。其宣言也希望各國能增進各界對兒少人權的認知、尊重與關懷,以建立兒少權利維護的共識,並且共同守護兒童人權。2003年5月我國將「兒童福利法」與「少年福利法」的二法合併為「兒童及少年福利法」。2020年再度修法顯示我國極為重視兒少之保護及發展,其政策與法規修訂已由「慈善救助」走向「保護規定」,繼而邁向「權益保障」之法。

2006年,《性騷擾防治法》實施,擴大保護的領域,保障受害者的權益

由於性騷擾、性侵害案件頻傳,《兩性工作平等法》及《性別平等教育法》已不足符合現況。現代婦女基金會委託法官高鳳仙於1999年起草《性騷擾防治法草案》,歷經數次修改,陸續送立法院審議。

2004年,數個民間團體成立「防暴三法推動聯盟」,促使《性騷擾防治法》於2005年通過立法, 2006年施行。此法保護《性別工作平等法》和《性別平等教育法》以外的被害人、強制各機構必須防治性騷擾、建立調解制度、明定強制觸摸罪的刑責。

2012年,聯合國大會制定「國際女孩日」,女童權益成世界性議題。臺灣亦於隔年響應,訂定「臺灣女孩日」

2012年聯合國大會宣布每年10月11日為「國際女孩日」(International Day of the Girl Child)。希望透過此一主題日提高全世界對於女孩面臨不平等待遇的重視。

我國亦於2013年響應聯合國「國際女孩日」將10月11日訂為「臺灣女孩日」。並由行政院函頒「提升女孩權益行動方案」,督促各部會積極落實各項促進女孩身心健康、教育、人身安全,並改善傳統禮俗及媒體性別刻板印象與歧視等。

2023年,教育部訂定每年4月20日為性別平等教育日

為促進各級學校重視性別平等教育,教育部自2023年起將每年4月20日訂為「性別平等教育日」,深化校園內的性別平等實踐。期望每年透過這項活動,提醒所有人性別平等教育的重要。期待每個人都可以不因性別、性別特徵、性別特質、性別認同或性傾向而受到差別待遇,營造性別友善、尊重多元的校園環境,並讓性別平等意識融入每一天。

2002年,《兩性工作平等法》正式施行,正式立法解決職場性別不平等問題

為凸顯職場性別不平等問題,1989年民間團體舉辦「男女工作平等法」草案聽證會,1990年立委首次提案,卻遭工商團體強烈反彈。婦女團體持續倡議,發動連署,舉行記者會等行動,最後,終於催生《兩性工作平等法》正式施行。包括去除性別區隔招募、同工同酬、懷孕歧視、育嬰假、托兒措施與職場性騷擾等,正式立法保障職場性別不平等問題。

2004年,從「兩性」到「性別」的《性別平等教育法》

推動性別平等教育,最早來自於民間團體的努力,如檢討教科書中的性別歧視、批判軍護家政與工藝課程中的性別刻板分工、從事兩性平等教育研究。

最早「性侵害犯罪防治法」,規定中小學每學年至少安排4小時包含兩性平等教育相關課程,兩性平等教育終於取得法源基礎。

2000年研擬《兩性平等教育法草案》,後因發生「葉永誌事件」,為凸顯不同性別氣質的學生問題,學者建議改為《性別平等教育法》。

經各方努力,終於在2004年三讀通過,《性別平等教育法》自此成為臺灣性別平等教育正式法源。

2008年,《兩性工作平等法》更名為《性別工作平等法》,擴大涵蓋禁止歧視不同之性傾向

2002年施行的《兩性工作平等法》,其中的「兩性」概念仍侷限於男女性別二元概念,歷經各方省思,立委黃淑英推動修正,於2007年三讀通過更名為《性別工作平等法》,並於2008年施行,將原本法條中的禁止職場性別歧視,擴大涵蓋禁止歧視不同之性傾向。從名詞上的變更,藉此彰顯兩性平權的變遷意義。

2012年,行政院設立「性別平等處」、成立「行政院性別平等會」,為政府組織推動性平工作的重要里程碑

2012年行政院組織改造,成立「性別平等處」,是我國第一個性平專責機制。並將「行政院婦女權益促進委員會」擴大為「行政院性別平等會」,整合跨部會各項性平政策,督導中央各部會及地方政府落實性別主流化,使政府整體施政能落實性平及納入性別觀點,為我國推動性平工作的重要里程碑。

司法院釋字748號文奠定婚姻平權基礎

1998年,民眾祁家威申請與同性伴侶結婚遭拒,2000年向司法院聲請釋憲,但因未具體指出違憲之處被駁回。2006年時任立委蕭美琴提出《同性婚姻法》草案,但因未獲立法院共識以失敗收場。2016年時任立委尤美女領銜提出婚姻平權法案,獲得跨黨派立委支持超過連署提案門檻。但當時社會大眾對此有不同討論,支持方與反對方在當時各自表達看法與走上街頭倡議訴求。

立法意見膠著之際,在各方團體協助之下,一路上訴至行政法院,最終獲得釋憲資格。2017年2月獲大法官受理,5月發布釋字第748號解釋,確認《民法》未保障同性婚姻違憲。是臺灣婚姻平權法制化的一大里程碑。